本プロジェクトの企画に関わったMUFG経営企画部ブランド戦略グループの梅原 碩さんに、今回の新聞発刊の背景やねらいについてお話を伺いました。

―― 今回、「おかねとミライ新聞」を発刊しようと思ったきっかけを教えて下さい。

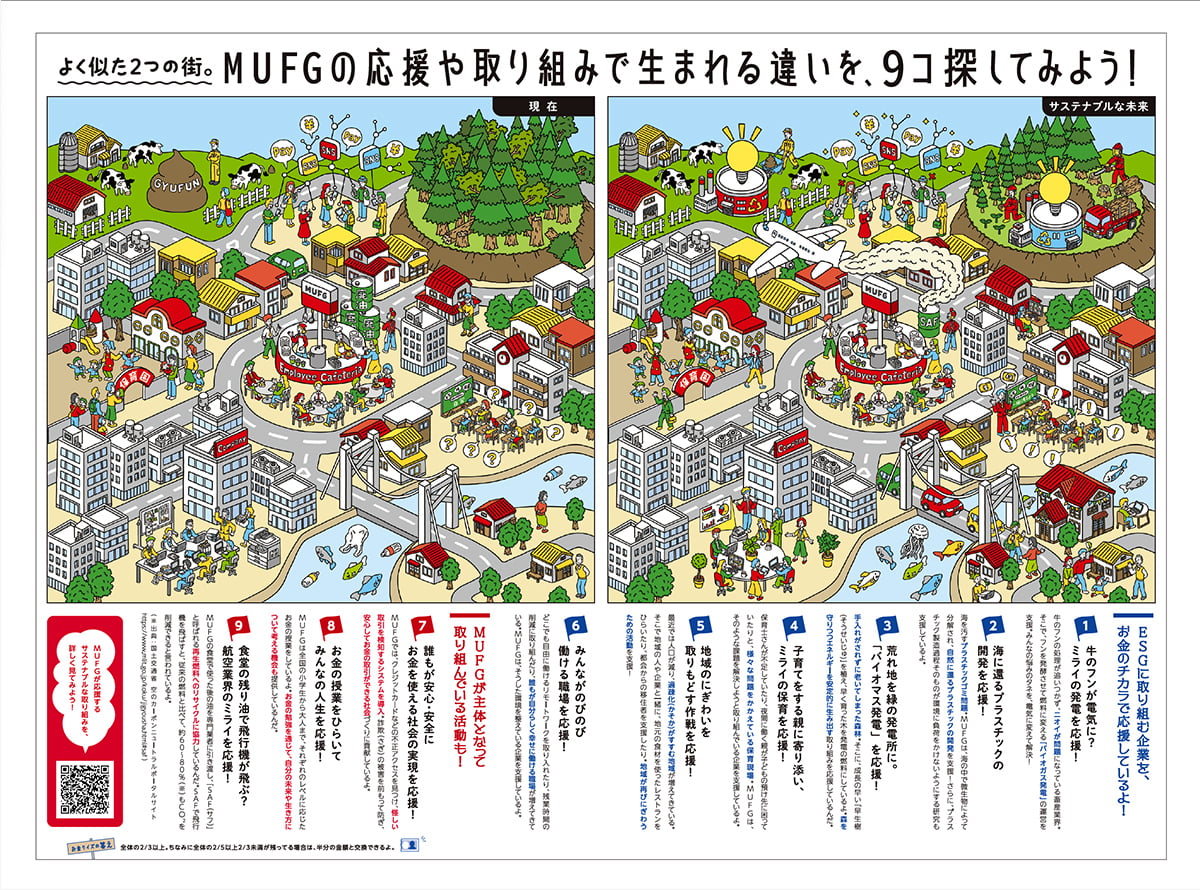

MUFGのサステナビリティに対する取組姿勢や価値観、具体的な取り組み内容を伝える際に「金融機関のサステナビリティは少し分かりづらい」という課題感がありました。そこで、小中学生にも楽しみながら学べるような内容で、かつ日常の身の回りの事例を紹介することで、金融機関のサステナビリティをより身近に感じてもらいたいという思いで、本新聞企画を立ち上げました。

―― 紙面を通じて、子どもたちにどのようなことを伝えたいと考えていますか?

1つは、生活の身近なところにサステナブルな取り組みがたくさんあるということを感じてもらいたいです。そして、その取り組みには金融機関が寄り添いチカラになっていることが伝われば嬉しいです。もう一つは、サステナビリティと聞くと、縁遠く、何かすごいことをしないといけないイメージがあるかもしれません。しかし、まずはひとりひとりが「身近な小さなことから行動する重要性」を伝えたいですね。

―― 学校の先生方が授業でこの新聞を活用する際のポイントはありますか?

中面見開きのMUFGの取り組み内容を、いかにわかりやすく伝えられるかを意識して制作しました。まずは先生方にも9つの事例をご理解いただき、「楽しみながら学べるツール」としてご活用いただければと思います。最終的には、子どもたちが自宅に帰って「今日学校で面白い新聞をもらったよ」などと親子の会話のネタになったら嬉しいですね。

―― 子どもたちが日常生活の中でサステナビリティを意識するきっかけになるのは素敵ですね。梅原さんご自身は、普段どのようなサステナビリティの取り組みをされていますか?

私は毎日マイボトルを持参しています。どちらかというと、飲み物代の節約という意味合いが強いですが…(笑)結果として環境配慮に繋がっているので一石二鳥かなと思います。また帰宅時にはスーパーに寄るので、エコバックも持ち歩いています。このような小さな取り組みではありますが、まずはひとりひとりが小さな行動から始めることで、カーボンニュートラルの実現に向け、大きなチカラになると信じています。