表参道にある渋谷区立神宮前小学校で、6年生の生徒たちに向けて「お金と未来」をテーマにした授業を全3コマにわたって実施しました。将来のライフプランを描くことから始まり、お金の使い方を見直したり、身近な地域の課題を通してサステナブルな社会について考えたりと、生徒たちはさまざまな切り口から「暮らしと社会のつながり」を見つめ直す貴重な機会となりました。

REPORT

開催レポート

プログラム「未来とお金を考える日」に「サステナブルを考える日」を組み合わせて開催 ~“おかねとミライ新聞”を初めて活用~

将来の暮らしとお金の関係を学ぶ

1コマ目「未来とお金を考える日」の授業では、講師自身のキャリア設計を例に挙げるところからスタートし、生徒たちは「ライフプラン」について考えることに取り組みました。将来の進路や暮らし方を「人生ゲーム」に例えて説明が加わると、生徒たちはすぐに関心を示し、「ルーレットを回すのが楽しい」「何が起こるか分からないのが面白い」といった声があがりました。

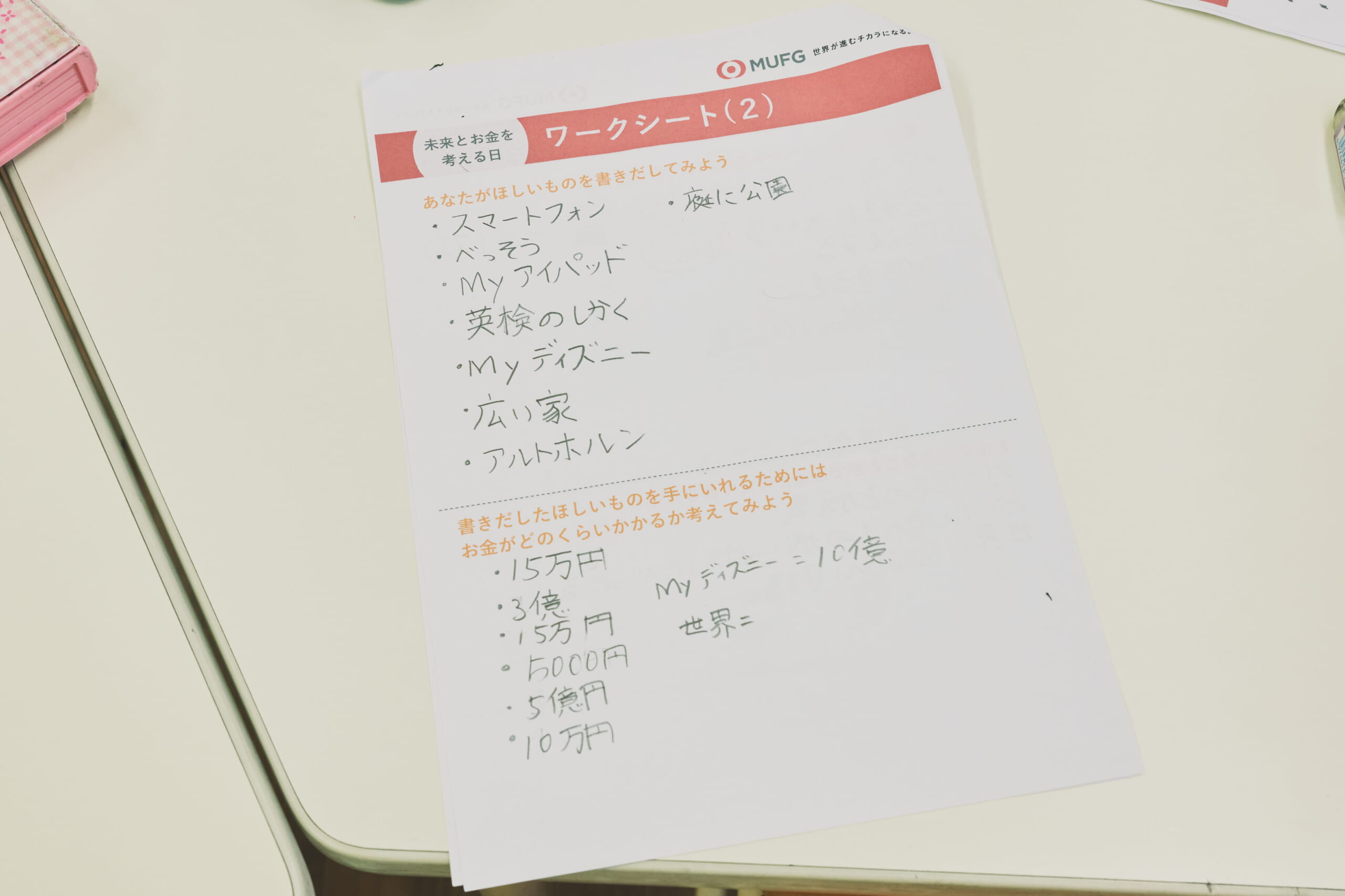

後半では、貨幣の歴史から始まり、貨幣の登場、銀行や貸金業、信託業など現代の金融機関の役割についても学びました。続いて、「ほしいものを書き出して、それがどのくらいのお金で買えるかを考えてみよう」というワークが行われ、「最新のゲーム機」「勉強できる環境」「ユーフォニアム・チューバ・ホルン」といった身近なモノから、「会社がほしい」「有名企業の50%の株式」といったスケールの大きな回答もありました。

お金の使い方と価値をふり返る

2コマ目では、モノやお金の価値をどう判断するかに焦点をあてた内容が展開されました。

「お金では買えないものは何か?」という問いに対しては、「命」「時間」「恋」など、生徒一人ひとりが大切に思うものを真剣に考える様子が見られました。

続いて、おこづかいで買ったものと家族に買ってもらったものをそれぞれ書き出す作業では、「自分で買ったものは本当に少ない」といった気づきが多く聞かれました。一方で、「お菓子を買った」「文房具を買った」「株を買った」といった具体的な声もあり、個々の金銭感覚や行動の違いが自然と共有されていました。

さらに、キャッシュレス決済の活用、お店でお金を忘れたときの対応方法、お金の価値の変動など、実生活に密着したテーマが続きました。生徒たちにも身近な卵などの食料品や交通機関の運賃、ニュースでも連日取り上げられているお米など、実際に値上がりを実感している商品が多数挙がったことからも、生徒たちが普段の生活の中で経済の動きに触れている様子がうかがえました。

身近な問題からサステナブルについて考える

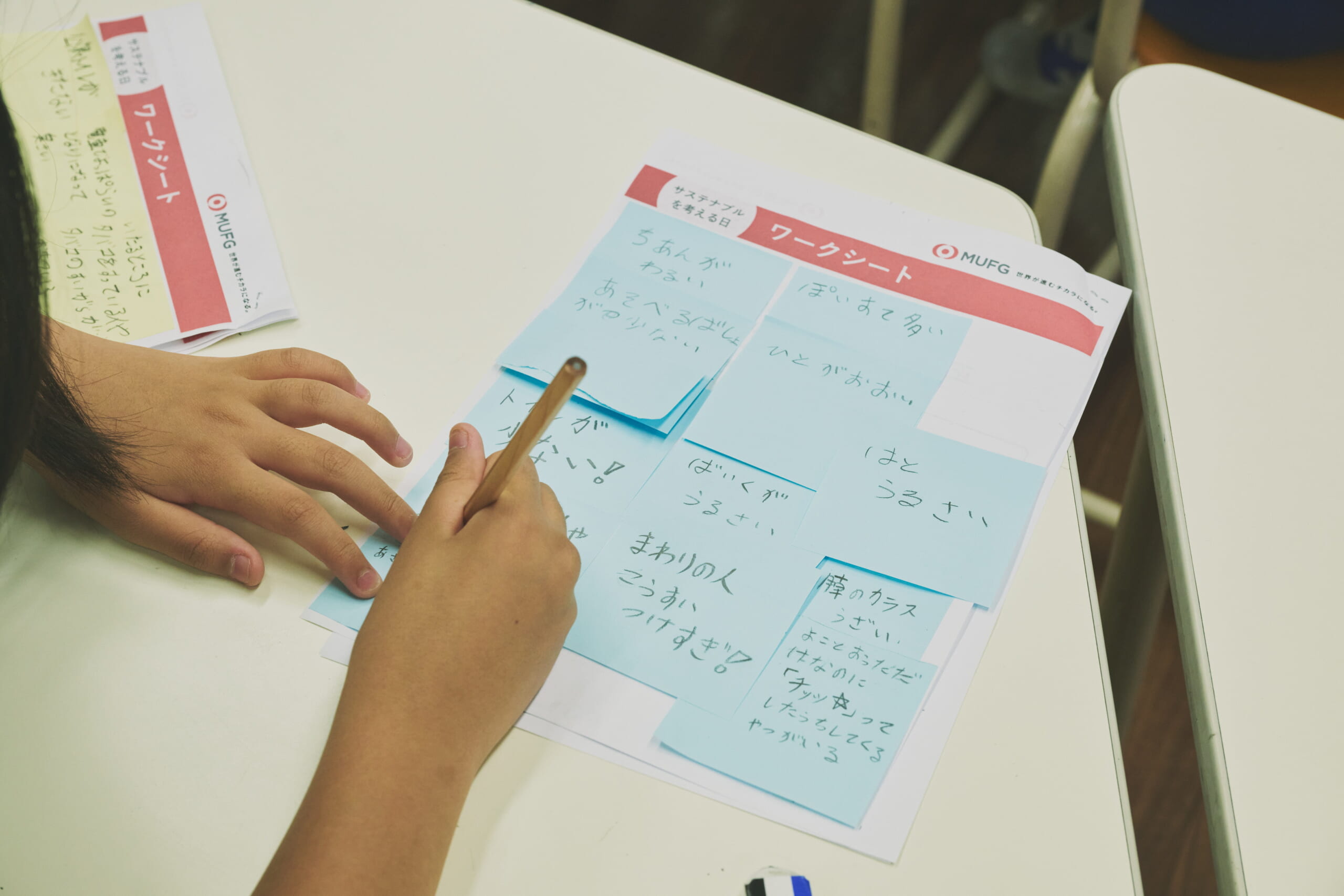

3コマ目は、カリキュラムのリニューアル後、初実施となる「サステナブルを考える日」の授業が行われました。まずは自宅や地域で感じている「困りごと」を自由に書き出し、そこから課題を共有し合うワークへと発展していきました。

「観光客がゴミを捨てていく」「騒音が気になる」「電車が混んでいてつらい」など、表参道という学校地域に根差した課題が多く挙げられた一方で、「家にスズメバチの巣ができた」といった家庭内の悩みも交ざっており、多様な視点が見られました。

その後、出された課題をグループごとに分類し、それぞれSDGsのどの目標に該当するか、またその解決策についても話し合いました。「ゴミ箱の増設」「レジ袋の削減」「防音設備の工夫」といった具体的な提案も登場し、自分たちの暮らしから社会のあり方を考えるプロセスが丁寧に組み立てられていました。

授業の後半では、本年3月にMUFGが小中学生向けに発行した「おかねとミライ新聞」を教材として初めて使用しました。紙面に掲載された間違い探しに生徒たちは夢中になり、友達同士で競い合いながら取り組む姿が印象的でした。

間違い探しのあとは、紙面の内容をもとに先生が解説を行い、環境や社会への視点がどう日常やお金の使い方につながるのかを振り返りました。遊びの要素を取り入れながらも、サステナビリティについて自然と意識が深まる学びの時間となりました。

「おかねとミライ新聞」特設ページ

「おかねとミライ新聞」は、お金の仕組みやESG(環境・社会・ガバナンス)といった少し難しいテーマも、身近な話題やイラストを通じて親しみやすく伝える工夫がされており、今回のような授業の補助教材としても効果的に活用されています。

まとめ

3コマの授業を通して、生徒たちは「将来のこと」「お金との関わり」「自分たちの暮らす街の課題」など、普段の授業ではなかなかじっくり考えることのないテーマに向き合いました。正解を覚えるのではなく、自分の言葉で感じたことを話したり、友達の考えを聞いたりする中で、それぞれに「自分だったらどうする?」という視点が芽生えていたのが印象的でした。

特に“表参道”という海外の観光客も多く訪れ、さまざまな人が行き交うエリアに位置する学校ならではの話題がSDGsの探究に自然と結びつき、「自分の暮らしと社会はつながっている」という実感が多くの生徒に芽生えたようです。

授業全体が一貫した構成のもとで展開されており、今後他の学校で実施する際にも、地域や生徒の実態に合わせて内容を調整しながら、同様の“学びの広がり”が期待できる有意義なプログラムとなりました。学校ごとの特色や地域性を活かしながら、生徒たちと一緒に「未来を考える時間」をつくってみてはいかがでしょうか。

学校側担当者へのインタビュー

―― 今回、この授業を実施しようと思われた背景やきっかけについて教えてください。

金融について学ぶ機会がほとんど無かったので、社会の政治・経済で、税金などについて学ぶタイミングで、自分自身のお金の使い方やライフプランについて子供たちに考えさせたいと思い、申し込みをさせていただきました。

―― 特に印象に残った生徒の反応や、授業中のやり取りがあれば教えてください。

自分の将来の夢ややりたいことが決まっていない児童が多かったことが印象的でした。改めて、ライフプランについて考えることができ、貴重な時間になったと思います。

また、自分の欲しいものを手に入れたり、やりたいことをしたりするには、どのくらいお金がかかるか。と想像させる流れがとても勉強になりました。

MUFGでは今後も金融経済教育プログラムを全国の学校とともに展開してまいります。ご参加いただいた渋谷区立神宮前小学校の皆さま、生徒の皆さん、ありがとうございました。